- ChatGPTで作成したレポートがバレる具体的な理由

- AIの利用が発覚した場合に考えられるリスク

- バレるのを防ぐための実践的な対策と活用法

- 大学や企業のAI利用に関する最新の対応方針

ChatGPTのレポートがバレる仕組みと潜む危険性

- ChatGPTを使ったレポートのバレる原因とは?

- AI利用が発覚した際の具体的なリスク

- レポート作成におけるAI利用のデメリット

- AI検出ツールの精度と限界

- 大学や企業はAI利用をどう見ているか

ChatGPTを使ったレポートのバレる原因とは?

ChatGPTで作成したレポートが発覚する主な原因は、AIが生成する文章特有のパターンや内容の不備にあります。教員や専門家は、人間が書く文章との違いを様々な観点から見抜くことができます。

なぜなら、AIが生成する文章は、文法的に正しく論理的である一方、人間らしい表現の「ゆらぎ」や個人的な視点が欠けてしまいがちだからです。また、学習データに基づいた一般的な情報しか出力できないため、内容が表面的になる傾向があります。

具体的には、以下のような点が指摘されることが多いです。

不自然な文体と表現

AIが生成する文章は、全体を通して文体や語尾が均一で、硬い印象を与えることがあります。人間であれば自然に使うような口語表現や、感情のこもった言い回し、あるいは敢えて論理を飛躍させるような表現が少ないため、機械的な文章だと感じられやすいのです。同じような接続詞や言い回しが繰り返される点も、違和感につながります。

内容の浅さと具体性の欠如

ChatGPTは広範な知識を持っていますが、特定の講義で扱われた専門的な内容や、ニッチなトピックに対する深い理解は限定的です。そのため、レポートのテーマに対して、誰でも知っているような一般的な情報ばかりが並び、独自の考察や具体的な事例、個人の体験に基づいた分析が不足しがちになります。

参考文献の不備と矛盾

AIは、存在しない論文やウェブサイトを参考文献として挙げてしまう「ハルシネーション」と呼ばれる現象を起こすことがあります。また、引用箇所と参考文献の内容が一致しないなど、細かな点での矛盾も発生しやすいです。参考文献の信憑性はレポートの評価に直結するため、こうした不備は発覚の大きな要因と考えられます。

これらの理由から、AIの生成した文章をそのまま提出することは、見抜かれる可能性が非常に高いと言えるでしょう。

AI利用が発覚した際の具体的なリスク

ChatGPTをはじめとする生成AIの利用がレポート作成で発覚した場合、学生は様々なリスクに直面する可能性があります。その影響は、単なる成績の低下に留まらない場合もあり、十分に理解しておくことが大切です。

AI利用が発覚することによるリスクは、所属する教育機関の規定や担当教員の判断によって異なりますが、一般的には学業成績への直接的な影響が考えられます。

例えば、最も軽い処分としては、該当レポートの再提出を求められるケースがあります。しかし、意図的な不正行為と見なされた場合は、レポートが0点として扱われたり、その科目の単位自体が認定されなかったりすることも少なくありません。剽窃(ひょうせつ)や盗用といった重大な学術不正と判断されると、訓告や停学といった重い懲戒処分の対象となる可能性も否定できません。

また、就職活動においてもリスクは存在します。エントリーシートや小論文などでAIの利用が発覚した場合、応募者の独創性や主体性が疑問視され、選考で不利に働く可能性があります。特に、面接で提出書類の内容について深く質問された際に、自分の言葉で説明できなければ、AIに頼っていることが露呈してしまうでしょう。

これらの点を踏まえると、安易なAIの利用は、自身の学業やキャリアに深刻な影響を及ぼすリスクを伴うことがわかります。

レポート作成におけるAI利用のデメリット

ChatGPTをレポート作成に活用することは、時間短縮などのメリットがある一方で、いくつかの見過ごせないデメリットも存在します。これらの点を理解せずに利用を続けると、長期的には自身の成長を妨げることにもなりかねません。

最大のデメリットは、学生自身の思考力や文章構成能力が向上しにくくなる点です。レポート課題は、本来、与えられたテーマについて情報を収集・整理し、論理的に考察を深め、自身の言葉で表現する能力を養うための重要な訓練です。AIにこのプロセスを丸投げしてしまうと、自分で考える機会を失ってしまいます。

また、情報の真偽を判断する能力、いわゆる「情報リテラシー」が低下する懸念もあります。前述の通り、AIは誤った情報や存在しない事実を生成することがあります。生成された内容を鵜呑みにし、ファクトチェックを怠る習慣がついてしまうと、誤った知識を身につけてしまうだけでなく、信頼性の低い情報を拡散してしまうことにもつながりかねません。

さらに、AIが生成する平均的で無難な文章に慣れてしまうことで、自分自身の独自の視点や創造性を育む機会が失われることもデメリットと言えます。レポートは、自分ならではの切り口や問題意識を示す場でもあります。AIの補助に頼りすぎると、どのレポートも似たような内容になり、個性が埋没してしまうでしょう。

このように、AIの利便性に過度に依存することは、学生にとって不可欠な知的スキルを磨く機会を奪うという大きなデメリットをはらんでいるのです。

AI検出ツールの精度と限界

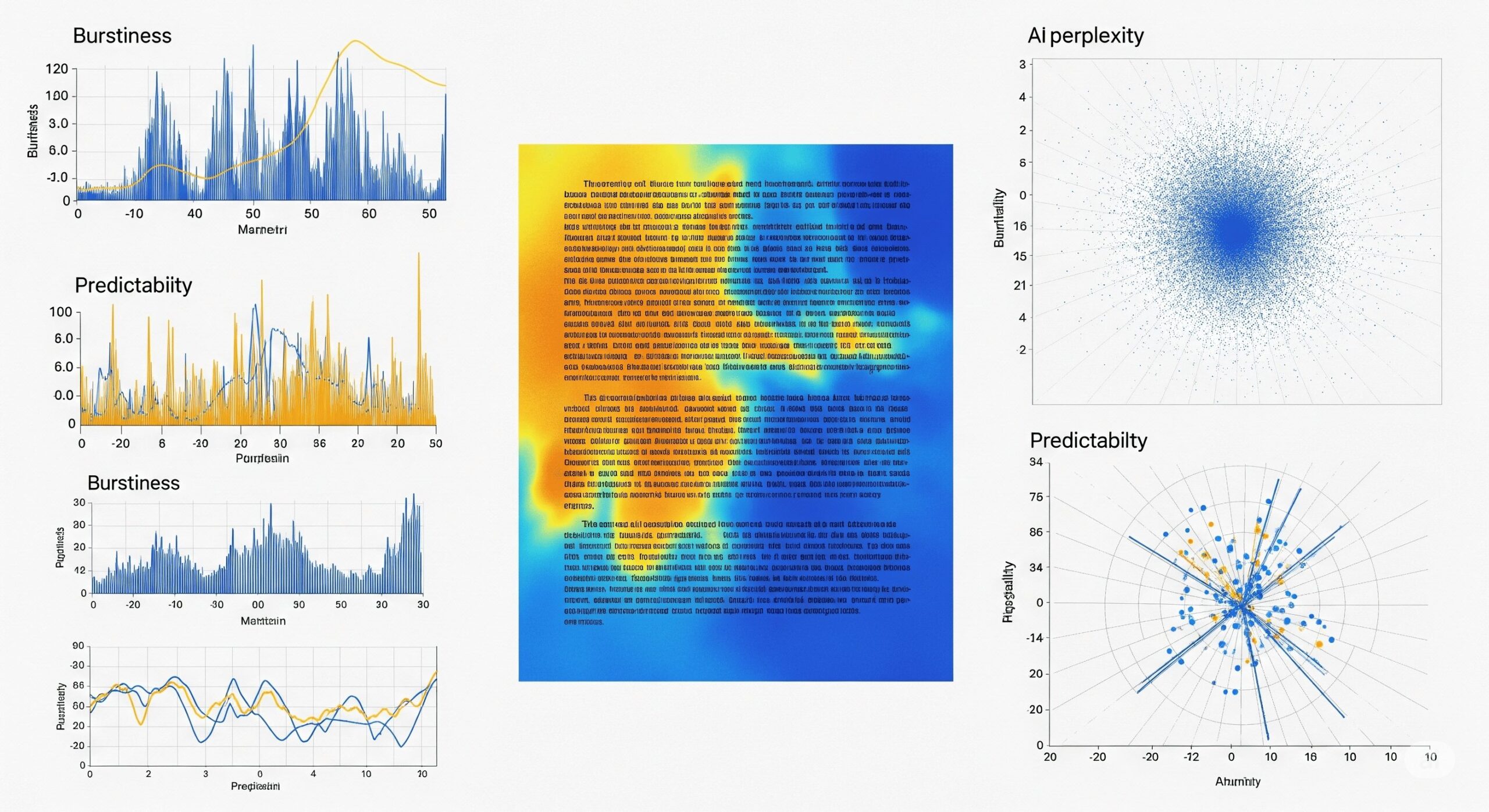

大学や企業で導入が進むAI検出ツールは、文章が人間によって書かれたものか、AIによって生成されたものかを判定するためのものです。これらのツールの精度は年々向上していますが、同時に限界も存在します。

AI検出ツールは、主に文章の「パープレキシティ(perplexity)」や「バースティネス(burstiness)」といった指標を分析します。パープレキシティは文章の複雑さや予測困難性を示し、人間が書く文章はAIよりも予測が難しい(パープレキシティが高い)傾向があります。バースティネスは文の長さのばらつきを指し、人間は長短様々な文を組み合わせるのに対し、AIは均一な長さの文を生成しがちです。

これらの指標を基に、各ツールはAIが生成した確率を算出します。しかし、この判定は100%正確ではありません。

AI検出ツールの現状と主なサービス

現在、国内外で様々なAI検出ツールが提供されています。それぞれに特徴があり、判定精度も異なります。

| ツール名 | 主な特徴 | 精度 | 利用シーン例 |

| Turnitin | 世界中の大学で導入実績が豊富。剽窃チェック機能とAI検出機能が統合されている。 | 非常に高い | 学術論文、大学の公式な提出物 |

| Copyleaks | 高速かつ高精度な検出が特徴。多言語に対応し、API連携も可能。 | 高い | 教育機関、企業のコンテンツチェック |

| GPTZero | 学生や教育者向けに開発されたツール。シンプルで使いやすいインターフェース。 | 中~高 | レポート提出前の自己チェック |

精度と誤判定のリスク

これらのツールは進化を続けていますが、いくつかの課題も抱えています。例えば、AIが生成した文章を人間が大幅に修正・リライトした場合、検出精度は著しく低下します。逆に、非常に論理的で癖のない文章を書く人間が、AIによって書かれたと誤判定(偽陽性)されるケースも報告されています。

したがって、AI検出ツールはあくまで判断材料の一つであり、最終的には教員や担当者が文脈や内容を総合的に見て判断することが一般的です。ツールで高い確率が示されたからといって、即座に不正と断定されるわけではありませんが、疑いを持たれるきっかけになることは間違いありません。

大学や企業はAI利用をどう見ているか

生成AIの急速な普及を受け、国内の大学や企業は、その利用に関する方針やガイドラインの策定を進めています。対応は一様ではなく、組織によって容認範囲やスタンスが異なるのが現状です。

多くの大学では、AIの利用を全面的に禁止するのではなく、条件付きで容認する方向にかじを切っています。例えば、東京大学や京都大学などの主要大学は、AIを適切に活用することの重要性を認めつつ、学生に対して注意喚起を行っています。共通しているのは、「AIの生成物をそのまま自身の成果物として提出すること」を剽窃行為とみなし、厳しく禁じている点です。AIを利用した場合は、その旨を明記し、どのように活用したかを具体的に報告するよう求める大学も増えています。

一方、高校では、学習指導要領の観点から、レポートや小論文といった課題でのAI利用を原則禁止とする傾向が強いようです。生徒自身の思考力や表現力を養うことを重視しているためと考えられます。

企業の採用活動においても、対応は分かれています。エントリーシートの作成などでAIを補助的に使うことを問題視しない企業がある一方で、応募者本人の言葉で書かれているかを重視し、AIが生成したと疑われる文章は低く評価する企業も存在します。特に、独自性や熱意が求められる志望動機などで、テンプレート的な文章は敬遠されがちです。

このように、所属する組織の方針を正しく理解し、定められたルールの中でAIを活用することが不可欠です。

ChatGPT レポートがバレるのを防ぐ賢い活用術

- バレないための具体的なレポート作成対策

- AIを補助するレポートの上手な使い方

- レポート作成でAIを活用するメリット

- 高品質なレポートを作るプロンプト設計

- 参考文献の正しい使い方と再構成のコツ

- まとめ:ChatGPT レポートがバレるか否かは使い方次第

バレないための具体的なレポート作成対策

ChatGPTで作成したレポートがバレるのを防ぐためには、AIの生成物をそのまま利用するのではなく、主体的に手を加えることが鍵となります。いくつかの具体的な対策を実践することで、オリジナリティの高い、質の良いレポートに仕上げることが可能です。

最も基本的な対策は、AIが生成した文章を自分の言葉で書き直す「リライト」です。単に語尾を変えたり、単語を入れ替えたりするだけでは不十分です。文章の構造から見直し、自分自身の理解に基づいて再構成することが求められます。

例えば、AIが提示したアイデアや情報を基に、自分の体験談や具体的な事例を付け加えることで、文章に深みと独自性が生まれます。講義で学んだ内容や、教授が強調していたポイントを意図的に盛り込むのも有効な方法です。これにより、レポートが課題の意図に沿ったものであることを示すことができます。

また、文体やトーンを自分らしく調整することも大切です。AIが生成するフォーマルで硬い文章を、少し柔らかい表現に変えたり、自分の口癖や思考の癖を反映させたりすることで、より人間味のある文章になります。友人や家族に一度読んでもらい、不自然な点がないかフィードバックをもらうのも良いでしょう。

これらの対策を講じることで、AIの生成物特有のパターンを消し、自分自身の成果物として胸を張って提出できるレポートを作成できます。

AIで補助するレポートの上手な使い方

ChatGPTをレポート作成の「代行ツール」としてではなく、「優秀なアシスタント」として活用することが、上手な使い方と言えます。AIの能力を正しく理解し、自分の思考を補助する目的で利用することで、学習効果と作業効率の両方を高めることができます。

効果的な使い方の一つは、レポートの構成案やアウトラインを作成してもらうことです。テーマを伝えて「このテーマでレポートを書きたいので、論理的な構成案を提案してください」と依頼すれば、序論・本論・結論の骨子や、各章で触れるべきポイントをリストアップしてくれます。これにより、思考が整理され、執筆の方向性が明確になります。

また、アイデア出しの壁打ち相手としても非常に有能です。自分一人では思いつかないような多角的な視点や、議論を深めるための問いを投げかけてもらうことができます。「この問題に対する異なる視点や反論はありますか?」といった質問は、レポートに深みを与える上で役立ちます。

さらに、複雑な概念や専門用語について、分かりやすく解説してもらうことも可能です。「〇〇という概念を、高校生にも分かるように説明してください」と指示すれば、平易な言葉で説明してくれます。これは、テーマに対する自身の理解を確かなものにする上で有効です。

このように、AIを思考のパートナーと位置づけ、ブレインストーミングや情報整理、理解の補助といった役割で活用することが、賢明な使い方です。

レポート作成でAIを活用するメリット

レポート作成においてChatGPTを適切に活用することは、デメリットやリスクを上回る多くのメリットをもたらします。AIを賢く使うことで、これまで多くの時間を費やしていた作業を効率化し、より本質的な部分に集中できるようになります。

最大のメリットは、情報収集と整理にかかる時間を大幅に短縮できる点です。特定のテーマに関する基本的な情報や関連データを瞬時に集め、要点をまとめて提示してくれるため、リサーチの初動が非常にスムーズになります。これにより、集めた情報をどのように分析し、考察するかに多くの時間を割くことが可能となります。

次に、文章表現の幅を広げる手助けになることも大きなメリットです。自分の考えはまとまっているものの、それをどう言葉にすれば良いか分からない場合に、「このような内容を、もっと学術的な表現で書きたい」と依頼すれば、洗練された言い回しの選択肢を提案してくれます。特に、語彙力に自信がない場合や、より説得力のある文章を目指す際に強力なサポートとなります。

さらに、24時間いつでも利用できる相談相手がいるという心理的な安心感も、見逃せないメリットです。深夜にレポート作成で行き詰まったときでも、構成の相談をしたり、アイデアのヒントをもらったりすることができます。この手軽さは、創作のプレッシャーを軽減し、前向きに課題に取り組む姿勢を後押ししてくれるでしょう。

これらのメリットを最大限に活かすためには、AIをあくまで補助ツールとして使いこなし、最終的なアウトプットには自身の思考と責任を持つ姿勢が大切です。

高品質なレポートを作るプロンプト設計

ChatGPTから質の高い回答を引き出し、レポート作成に活かすためには、「プロンプト」と呼ばれる指示文の設計が極めて重要になります。漠然とした指示ではなく、具体的で詳細なプロンプトを与えることで、AIの性能を最大限に引き出すことができます。

高品質な下書きを生成させるためのプロンプトには、いくつかの要素を含めることが推奨されます。

役割(Role)の指定

まず、ChatGPTに特定の専門家や立場になりきってもらうよう依頼します。「あなたは〇〇分野を専門とする大学教授です」や「あなたはジャーナリストとして、客観的な事実をまとめてください」のように役割を与えることで、回答のトーンや専門性が向上します。

文脈(Context)の提供

レポートの背景や目的、想定読者といった文脈を詳しく伝えることも有効です。例えば、「大学1年生向けの授業で提出するレポートです。専門用語は避けつつ、論理的な構成を重視してください」といった情報を提供することで、より目的に沿った回答が得られやすくなります。

具体的な指示(Instruction)と制約条件

何をしてほしいのかを明確に指示し、文字数や含めてほしいキーワード、避けるべき表現などの制約条件を加えます。「以下のキーワードをすべて使い、〇〇について800字程度で論じてください。ただし、断定的な表現は避けてください」のように、具体的なリクエストをすることで、出力の精度が格段に上がります。

これらの要素を組み合わせたプロンプトを作成することで、単なる情報だけでなく、レポートの土台として使える質の高い文章を生成させることが可能になります。

参考文献の正しい使い方と再構成のコツ

信頼性の高いレポートを作成する上で、参考文献の適切な取り扱いは不可欠です。AIを活用する場合でも、この原則は変わりません。むしろ、AIが不正確な情報を提示する可能性があるからこそ、より一層の注意が求められます。

AIに参考文献のリストアップを依頼すること自体は、関連研究を探す上で有効な手段となり得ます。しかし、AIが提示した文献は、必ず自分自身でその実在を確認する必要があります。論文データベース(Google ScholarやCiNiiなど)で検索し、実際に論文を読んで内容を確かめる作業を省略してはいけません。

文献の内容をレポートに反映させる際は、単なる「コピペ」や「丸写し」は剽窃行為にあたるため、絶対に行わないでください。正しい引用のルールに従い、どこからどこまでが引用部分であるかを明確に示す必要があります。直接引用する場合は引用符(「」)で囲み、出典を明記します。

より重要なのは、読んだ内容を自分の言葉で要約し、再構成する力です。文献の主張を理解した上で、「この研究では〇〇と述べられているが、私は△△の観点も重要だと考える」というように、自身の意見や考察を加えることで、レポートのオリジナリティは格段に高まります。

このように、参考文献はAIに探させても、その先の確認、読解、引用、そして再構成というプロセスは、自分自身の知的作業として丁寧に行うことが、質の高いレポート作成の鍵となります。

まとめ:ChatGPTのレポートがバレるか否かは使い方次第

この記事で解説してきたように、ChatGPTをレポート作成に活用することには、多くの可能性と注意点が存在します。最終的に、AIの利用が有益なものになるか、あるいはリスクとなるかは、全て利用者の使い方にかかっています。最後に、重要なポイントをまとめます。

- ChatGPTレポートはAI特有の不自然な文体からバレる可能性がある

- 内容の浅さや講義内容との矛盾も発覚のきっかけとなる

- AIが生成した不正確な参考文献は教員に指摘されやすい

- 多くの大学でAIが書いた文章を判定する検出ツールが導入されている

- 教員は長年の経験からでもAIが生成した文章の違和感を見抜くことがある

- 発覚した場合のリスクには減点、単位不認定、懲戒処分などがある

- AIに過度に依存すると自身の思考力や文章力が育たない

- 対策の基本はAIが出力した文章をそのまま提出しないこと

- 必ず自分の言葉で表現し直しオリジナリティを加えることが重要

- 具体的な体験談や独自の考察を盛り込むことで文章に深みが出る

- 参考文献は必ず自分で実在と内容を確認し正しく引用する

- プロンプトを工夫することで質の高いレポートの下書きを生成できる

- AIはアイデア出しや構成案作成の補助ツールとして活用する

- 所属する大学や学部のガイドラインを事前に必ず確認する

- 上手な使い方をマスターすればレポート作成の強力な味方になる